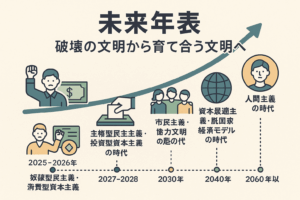

シビックドライブは、人類の歴史を大きく転換させる可能性を持った社会変革の仕組みです。しかし「本当にそんなにうまくいくのか?」という疑問も当然あるでしょう。

本記事では、シビックドライブが実現した後の世界がどう変わるのか、その具体的なイメージと可能性について解説します。

納税から政治献金へ

シビックドライブが発動すれば、間違いなく税負担は軽くなります。なぜなら、政治献金によって財源が大幅に確保できるからです。

「いや、いくら政治献金を行ったからって税負担が軽くなるとは限らない」と考える人もいるかもしれません。しかし、これには前例があるのです。

実際に現実に起こった例として以下のようなものがあります。

- 法人税の引き下げ(2017年・トランプ政権)

→ 商工会議所などからのロビー活動を受け、法人税率が35%→21%に引き下げ。 - 薬価交渉権の制限(製薬業界の献金)

→ 政府による価格交渉ができず、薬価高騰が維持されている。 - 銃規制の阻止(NRAの政治献金)

→ 銃規制法案が次々と阻止され、銃所持が維持され続けている。

日本でもいくつか同様の例があります。ただし、アメリカほど公然とロビー活動を行われているわけではないので透明度は低いです。以下のような政治献金が政治に影響を与えていると考えられています。

- 建設業界 → 公共事業の拡大

→ 政党へ献金・パーティー券購入により、地方の高速道路・ダムなどの大型インフラ事業が拡大 - 医師会・薬剤師会 → 開業医寄りの制度維持

→ 医師会・薬剤師会が政党に多額の支援により、自由診療拡大など競争促進策は長年見送られている - パチンコ業界 → 規制のグレーゾーン維持

→ パチンコ業界団体や大手企業が政治家に献金により、「三店方式」による事実上の換金は黙認状態

このように政治はお金で買うことは実際にできます。「本来の民主主義の趣旨と反しているのではないか?」という意見もあるかもしれませんが、私は間違いなく民主的な行動だと思っています。

まず、昔はお金で政治を買うことすらできませんでした。私有財産という考え方がなかったからです。今は一定の国に所属しているならば、誰でもお金を稼げるチャンスがあり誰でも政治を変えるチャンスもあります。

議論による政治決定ではないではないかといわれればそれはその通りであると思いますが、そこはGVSで解決済みです。

とりあえず、お金持ちたちに倣って市民たちも政治献金すれば政治を動かせるということは分かっていただけたと考えて話を進めます。

しかし、仮にそうだとしても政治献金の額が納税額を上回る場合でも市民は得をするのか気になるところです。

例えば、政治献金の額を納税額の2倍にするから、税負担を軽くしてくれと交渉するとした場合、果たして市民側は得をするのか気になるところです。

税金の2倍の政治献金額を支払う意味があるのか?

仮に、減税を推し進める議員をGVSでバックアップしたとしましょう。その際に、政治献金額が納税額の2倍になれば減税が現実的に見込めるとなったとします。

その場合でも、政治献金を行った方がよいのでしょうか?答えはイエスです。「え?損失額が大きいのになぜ?」と思うかもしれませんが、理由はお金というものの性質にあります。

納税と政治献金の違い

納税は強制的にお金を取られます。一方で政治献金は自主的にお金を支払います。一見同じようにお金が減るように見えますが、実は全く大きく違うのです。

ここのところが分からないと市民たちはお金に騙されてしまい搾取されてしまうので、よく理解しておく必要があります。

納税の場合は、国民がどんなに不満を言ったとしてもお金は強制的にとられます。つまり、この状態では政治家や官僚は国民の話を聞く意味がないため、政治は全く変わらないということです。

圧力のない投票は単なるおままごと

言うことを聞かなくても勝手にお金が入ってくるのに、政治家が国民のいうことを聞く道理はありません。「いや、選挙があるじゃないか」と思うかもしれませんが、選挙が有効になるのは圧力的地盤がある場合に限ります。

要するに「選挙で決まったことを達成しないとどうなるか分かっているな?」という国民側の圧力がなければ、選挙など単なるおままごとに等しいのです。

政治家が公約を守らなくても、何らかの法的罰則がない以上、政府を制御するのは結局は抵抗権、つまり何らかの国民側の圧力が必須になります。

本来がその圧力が納税だったのですが、昔と違って納税するのが当たり前になっており一部の特権階級ではなく全国民が納税してしまっている現在では、政治家や官僚に心理的圧力を加えることができません。

善意ある政治家が国民のバックアップを受けることができないということです。結果、善意ある政治家や官僚がいたとしても、システムが整っていないため自然と淘汰されてしまいます。

つまり、納税の心理的圧力が薄れた結果、投票システムが実行力を失っている民主主義国家では、一部の政治家の善意で政治を動かすことは非常に難しいと考えられるということです。

政治献金ならば自然と圧力を発生させることができる

しかし、政治献金をした場合は、その圧力を発生させることができます。つまり、政治に不満があるなら政治献金をしないという圧力をかけることができるのです。

仮に納税額が0で政治献金だけで政治を成り立たせる場合、国民側の圧力が自然と発生します。こうなった場合は選挙も力を取り戻すでしょう。

つまり、納税している限り国民に権力など存在しようがありません。結果、政治は腐敗し国民の意思は反映されず、有能な政治家や淘汰されてしまいます。

そのため、政治献金を支払う場合は仮に納税額の2倍や3倍であったとしても支払う価値があるということです。

なぜそれだけの価値があるのか?政治献金の場合は、本当に国民が困っていることに政府がお金を使ってくれるからです。なぜ国民が困っていることに政府がお金を使ってくれるのか?

そうしないと、国民からお金がもらえなくなるからです。

要するに、単なる損失の多寡ではお金の価値は測れないということになります。お金の本質とはいかに権力を握るかということにあるのです。お金というのは権力を握るための道具にすぎず、そこを計り間違えるとお金に支配されることになります。

お金で政治を動かすという発想は危険か?

「しかし、お金で政治を動かすのは危険ではないのか?」と思う人もいるかもしれません。それは真逆で、「お金で政治を動かさないと危険」なのです。

誰が危険なのか?それはもちろん国民側も危険なのですが、政治家や官僚が特に危険になります。というのは、悪寒で政治を動かさない場合どうなるかというと、暴力で圧力をかけることになるからです。

例えば、最近の例ですと以下の例がその暴力的圧力の顕著な例となります。

- 【アラブの春(2010–2012年)】

- チュニジア・エジプト・リビアなどで独裁政権に対する大規模な市民蜂起。

- 【香港 逃亡犯条例デモ(2019年)】

- 中国本土への引き渡しを可能にする法案に反対し、100万人規模の市民がデモ。

- 【アメリカ BLM運動(2020年)】

- 黒人男性が白人警官により死亡した事件を契機に全米で抗議が広がり、暴動も発生。

- 【カザフスタン暴動(2022年)】

- 燃料価格の高騰に対する抗議が全国的な暴動に発展。

- 【イラン ヒジャブ抗議運動(2022年)】

- 服装違反で逮捕された女性の死亡をきっかけに、女性の自由を求める抗議が爆発。

- 【フランス 年金改革デモ(2023年)】

- 定年延長に反対する数百万人規模の抗議。

つまり、「お金で政治を支配できないと国民も政府もむしろ危ない」のが正解であって、政治献金のみで政治を成り立たせた方が双方メリットが大きいのです。

行政も財源が確保でき、国民の真の意味で行政に民主的な主導権を得ることが可能です。

かつて、納税がその役割とになっていたと考えられますが、今となっては納税というシステムは国民主権の民主主義にそぐ合わないシステムになってしまったと考えられます。

本来の民主主義政府の仕事とは?

元々政府が何のためにあるか考えてみましょう。自分1人じゃできない大きなことをするために、たくさんの人からお金を集めて、世の中をよくすることが政府の役割のはずです。

であるならば、そもそもいくらお金を支払っても、結局それが自分のためになるというのが本来の民主主義政府なのです。

だから仮に納税額の2倍や3倍であったとしても、政治献金を支払えば国民もリターンを得れるのでそっちの方がいいと感じるでしょう。国民は喜んで政治献金をするでしょうし、政治家や官僚も本来の仕事ができて誇りをもって仕事をすることができます。

納税を続けているシステムの場合、恐らく政治によって国民がメリットを得ることあったとしても、それは政治家や官僚の気まぐれによるものです。いや国民はほとんどメリットは得れないと考えたほうが現実的です。

それで結局最後は暴発して、暴力的圧力が発生してしまいます。それは国民も求めていなければ、政治家や官僚も求めていません。とはいえそれは、誰か極端に悪い人がいるというわけではありません。

誰か悪人がいるというよりもシステムがそもそも民主主義的でないのです。

お金がないから政治献金できない

「政治献金をした方がいいのは分かったが、そもそもお金がない。ない袖は振れない」という意見もあると思います。

お金に関しては、シビックドライブの活動に参加すれば稼ぐことができます。そのシステムについての土台は全て考えたと思うので、私が死去しても問題なく稼げるようになるはずです。

シビックドライブの活動に関しては以下の記事で詳しく解説しています。

シビックナビゲーションやGVSをとにかく盛り上げることが重要です。

そうすれば、参加者が増えてアフェリエイト収益が増えるだけではなく、スポンサー契約も増え投資や寄付をしたい資本家も増えるでしょう。

シビックドライブへの投資価値が高まれば、資産運用され死蔵しているお金が市場に流通するので、必然的に地球人全てがお金持ちになってもおかしくはないのです。

まずは減税を掲げる議員を探す

当面は、GVSで減税してくれそうないくつかの議員を探してみましょう。【減税してくれそうな議員は誰がいる?】といったようなトークテーマでいいと思います。

減税してくれそうな議員が決まったら、Xなどで発信しましょう。直接議員にDMなどを送ってもよいです。その後は議員とやり取りをして、方針が固まったら政治献金やボランティアなどでバックアップします。

議員の考えが浅い、活動が鈍いと感じた場合は他の議員を探してもよいでしょう。GVSは匿名掲示板や投票と違い、意志ある言葉で人々がつながり、行動を起こす意欲を起こすことができます。

匿名掲示板には集団の意思が宿らず、投票には言葉の力が宿りません。集団の意思と言葉の力が宿るGVSは実際に人を動かしえるのです。

コミュニケーションをとって関係性を作ることから始まる

誰も知らない人に政治献金するというのは、いくら市民同士で話し合って決めたものだとしても難しいものがあります。自分に関係があって関係性がある相手だからこそ応援しようという気になるものです。

今の政治は、一方的に政治家や官僚に期待し不満をぶつけるという国の人も多いのではないでしょうか?政治家や官僚と相談しながら一緒に政治を行っていこうとはなかなか考えない人も多いと思います。

でも、自分の友達が政治家で減税しようとしてくれてるというところを想像してみてほしいのです。

応援して一緒に活動し、実際に減税が成立し世の中がよくなっていくのを見たらとても興奮し面白くなると思いませんか?

面白く活動できなければ社会は変わらない

どんな遊びよりも面白いのがシビックドライブです。そして、GVSはとても面白い。なぜならGVSは単なる話し合いではなく実際にリアルを動かしえるからです。

GVSに参加すれば何かが起こるかもしれないし、何かを起こせるのです。GVSは奇跡をいくつも創造することができます。

そして、GVSに参加した人たちは団結感と安心感、万能感や全能感を感じることができ幸せな人生を歩むことができるのです。

市民がお金持ちになると誰かが損をする?

すで政治献金を行っている人たちや団体は市民が政治献金をすることを嫌がるでしょうか?

嫌がることは決してありません。なぜなら彼らも町に住む一人の市民だからです。むしろもっと良い社会になると喜ぶでしょう。

いや自分たちだけでいい思いをすればいいんだと思う人もいるかもしれませんが、それはお金に支配されている思考です。いい思いとは実際にはどういうことを指すのか冷静に考えてみれば不合理さに気づきます。

仮に町や国を食いつぶし自分だけが助かったところで、戦争や内紛、暴動が起こってしまえば彼らだって住みにくくなります。

同じ地球に住む仲間なのです。住みやすい場所を求めて移動し、最後には地球外にでも移住すると考えるかもしれませんが、そんなことは不合理なことです。

それは、単に経済的奴隷に思考を奪われているだけであって、合理的に考えれば不合理だとすぐわかります。

最初から住みやすい街が作れて、幸福な人生を歩めるならそんな遠回りするよりもずっと良いことは誰にだって考えてみれば分かることです。

結局最後は破壊が訪れるならそのような活動を続けるのは不合理なだけです。人間は経済の奴隷でなくす必要があります。人間が経済を支配する必要があるのです。

それが合理的な発想であり、物事の自然な帰結といえます。我々は本来誰だって幸せに暮らしたいと思っているものであり、お金に支配されて生きたいとは思っておりません。

お金にとって都合のいい社会ではなく人間にとって都合の良い社会の方が誰もが喜ぶのは明確です。

政治と経済の合理化によって人間にとってメリットの大きい社会を作る

市民が権力を持つことで政治や経済の合理化が進み、様々な業者が苦労すると思うかもしれませんがそれは間違いです。GVSに参加すれば収入は増えるし、町は活性化してみんな仲間になります。

自分の周りがみんなお金持ちで、仕事に困ってないというところを想像してみてみれば分かります。

誰かを貧乏人にして、人間にとって不合理な経済活動を続けるより、政治や経済を合理化したほうがお金持ちにとってもずっと得なのです。

市民が権力を持つことは政府にとって恐ろしいことか?

市民が権力を持つということは、政治家や官僚にとってメリットしかありません。まず、政治家や官僚は本来の民主主義の思想通り、行動に責任を持つ必要がなくなります。

責任は自分たちの活動を指示した国民がとるからです。また、政治家や官僚は市民の明確なリーダーとして尊敬され、憧れられる存在になります。

それはなぜかというと、GVSによって連携を取り信頼できる関係性を構築するからです。国民は政治家を信頼し、政治家は信頼に応えて活動するようになるでしょう。

一方で現在はどういう関係かというと、国民は政治家に不信感を抱き政治家は国民を見下す関係となっています。これが双方にとって恐ろしい結果を招くことは、合理的に考えて明確なことです。

国民に戦争判断が可能なのか?

政治家や官僚の究極の仕事は国民に戦争をさせることかもしれません。なぜ国家が存在するのか、政府とは結局何なのか。その究極のところは外敵から国民を守ることです。

その究極の防衛策として戦争があります。戦争を忌避するばかりに大規模な戦争になるということはよくあることです。

「実際に命のやり取りをしないといけない当事者の国民に戦争の判断ができるのか?高度な専門知識が必要な戦争判断を国民にできるのか?」そういった考えを抱く政治家や官僚の方もいるかもしれません。

だからこそ、政府はある程度国民と切り離された独立した機関として超越している必要があると考えるのかもしれません。

しかし、GVSを活用すれば、国民は痛みを伴う決断も可能となります。

GVSは言葉を伴わず心理的反射による投票システムではありません。論理的熟考が伴う投票システムのため、回を重ねるたびに主体的知性と専門知識が身に付きます。

つまり、痛みを伴う決断も国民は行えるようになるということです。なぜなら、今痛い思いをしても放っておくともっと破滅的なことになるということが論理的に分かるようになるからです。

例えば、今歯の治療をしないと後でもっとひどいことになるといったように。このことが主体的な知性と専門知識を身に着けることによって戦争に関しても分かるようになります。そのため、政治を国民と切り離し超越化する必要もないのです。

主体的知性とは?

主体的知性とは他人事ではない知性という意味です。主体的知性を説明するのに格好の例があります。それが科挙の変化による人材の変質の例です。

優れた人材を輩出し平等性の高く最高の採用システムといわれた受験システム(科挙)ですが、ある出来事をきっかけに何も判断することができない無能ばかりを輩出するようになってしまいました。

そのある出来事とは永楽帝による教科書作りです。それまでの科挙というのは、受験生が忠勇義烈について、各々の見解を深め自問自答し自分なりの人生哲学を作ってきました。つまり、そこには論理的熟考があったといえます。

だから、実際に忠義に厚く、勇敢で義侠心があり、烈しい心を持った人物が生まれたのです。ところが、教科書を作ってしまうとどうなると思いますか?

単なる文字の暗記になってしまって、何の哲学的判断も生まれなくなります。このように劣化した科挙はピンチの時に自分の国の代表を売るくらい堕落した人材しか排出できなくなってしまったのです。

なぜそうなってしまうのか?物事の判断基準を失い、単に今自分が死にたくないから国を売るといった単純な心理的反応でのみでしか判断できなくなってしまうからです。

国民の知性は取り戻せる。だが、それには順番がある

日本の政治家や官僚たちは、国民に判断能力がないことを誰よりも知っています。なぜなら、日本はかつての科挙のような、“試験のための教育”に支配された国だからです。

受験戦争に勝ち抜いた者たちは、命令に従うことに長けており、だからこそ、「働け」と言われれば働き、「戦え」と言われれば戦う。

その結果、国家の命令に忠実な兵士や労働者を大量に生み出すことに成功しました。

それは確かに“国家の繁栄”には役立ったかもしれません。

しかし、それは判断しない知性、すなわち心理的反射で動くだけの国民を育てたということでもあります。

このまま“命令に従うことが正義”とされる国家主義を続けていけば、最終的に人類は破滅へと向かうでしょう。

誰もがそれを薄々理解していながら、目を背けているのです。

なぜなら「どうやって変えればいいか」がわからないから。

その答えが、Civic Driveにあります

シビックドライブの中心にあるGVS(合論型投票システム)は、国民一人ひとりが論理的に考え、意見を出し、合意形成に参加する仕組みです。

これは単なる投票制度ではありません。

GVSに参加することで、国民は“判断能力”を取り戻していくのです。

しかもそれは、堅苦しいものではなく、お祭りのように熱狂的に、娯楽のように楽しく行えるよう設計されています。

そして、判断能力を取り戻した国民は、論理的熟考のうえで政治献金を行い、国を動かすことができるようになります。

国家主義をいきなり否定する必要はありません

現実的に、いきなり国家主義を廃し、兵器を撤廃することは危険すぎます。

それこそ、核戦争の引き金になる可能性すらあります。

だからこそ、段階を踏む必要があるのです。

まずは、国民が豊かになって政治献金を行い、思考力を高め、理性によって政治を動かすという新たな土台を築く。

Civic Driveの活動を盛り上げていくことで、国家主義も徐々にその役割を終え、より平和で創造的な社会へと移行することができます。

市民が賢くなって困る者はいない

むしろ、国民が論理的に思考し、技術革新や創造性を発揮するようになれば、国際的にも優位に立てるようになるでしょう。

政治家や官僚も、国民が判断力を持ち始めたからといって、それを恐れる必要はありません。

なぜなら、それこそが民主主義の本質であり、国家を真に強くする力なのです。

労働はなくなりGVSが労働になる

働きたくないと感じる人は多いのではないでしょうか。やりたくもない嫌なことを無理やりやらされていてまるで奴隷のように搾取されていると感じる人も多いかと思います。

現在の労働は資本主義社会での競争的な社会での労働であり、誰かに勝つための労働です。

しかし、現在の社会をこのまま続けていては人類はやがて死滅します。つまり、現在の社会の労働を拒否するのは、人類にとってはある意味では正常な反応ともいえるのです。

お金のための労働から人間のための労働へ

お金を稼ぐために働き、やがてお金に支配され、お金の奴隷にされていく――そんな労働は、シビックドライブによって過去のものになります。

これからは、お金のための労働ではなく、人間のための労働が中心になります。それは、GVS(合論型投票システム)を通じて行われる、新しいかたちの“労働”です。

GVSでは、自分自身の抱える不満、不安、希望、欲望を言語化し、他者と共有し、そのプロセスを通じて現実を変えていく力を持ちます。

つまり、GVSへの参加自体が、人間にとって有益な「労働」となります。そこには命令も搾取もなく、「自分で選び、自分で決める」自由な活動があるのです。

こうして社会は、お金にとって便利な世界から、人間にとって便利で豊かな世界へと変わっていきます。

お金にとって便利な社会と人間にとって便利な社会の比較

お金にとって有利な社会と人間にとって有利な社会の簡単な比較表を用意しました。

| 項目 | 💰 お金にとって便利な世界 | 👤 人間にとって便利な世界 |

|---|---|---|

| 1. 仕事の基準 | 利益を生むかどうかが最優先 | 社会や個人にとって必要か・意味があるか |

| 2. 評価される人 | 売上を出す人、効率を上げる人 | 他者に寄り添い、共感や気づきを生む人 社会にとって創造的なアイディアを生み出す人 |

| 3. 成功とは | 金を稼ぎ続けること | 豊かな人間関係・精神的充実・健康 |

| 4. 働き方 | 長時間労働でも稼げるならOK | 自分のペース・体調・創造性を重視 |

| 5. 教育の目的 | より稼げる職業に就くこと | 好奇心や思考力を育て、自分らしく生きること |

| 6. 医療・介護 | 患者数・利益重視の病院経営 | 生活の質・本人の尊厳を重視したケア |

| 7. 芸術・表現 | 売れるか、話題になるかが基準 | 表現の自由・内面的充足が基準 |

| 8. 都市づくり | 商業施設・交通インフラ中心 | 災害対策・利便性重視・景観の保護 |

| 9. 環境問題 | 短期的な経済成長を優先 | 長期的な生存可能性・自然との共生 |

| 10. 人の価値 | 年収や肩書きで測られる | 人柄・誠実さ・協調性・創造性で評価される |

GVSによって労働の最適化が起こる

GVS(合論型投票システム)の導入によって、労働の在り方そのものが最適化されます。

GVSに参加することで、市民は意見を共有し、議論し、意思決定に貢献することで収入を得ることが可能になります。

その結果、多くの人々はこれまでのような“生活のための労働”から解放されていくのです。

この変化によって、これまで雇用を守るために停滞していたロボット化・AI化の爆発的な加速が起こります。

市民主導主義社会では、雇用を守るために非効率を維持する必要がありません。

人間は、「人間にしかできない仕事」に集中し、機械ができる仕事は機械に任せるという、技術的に理にかなった社会構造がついに実現されるのです。

その結果、技術的には不要だったが雇用維持のために続けられていた“無意味な労働”が社会から徐々に姿を消していきます。

そして本当に必要な労働――たとえば、介護、創造、教育、ケア、対話――だけが人間によって行われるようになります。

これは、単なる自動化ではなく、“人間性にとって意味のある労働だけが残る”という社会的進化なのです。

嫌な仕事は誰がやるのか?

労働のロボット化やAI化が進むとしても、どうしても人間が行わなければならない嫌な仕事が出てきたとしたらそれは誰がやるのかという問題が起こると思います。

また、地域によっても労働の効率化の進行度合いも異なるでしょう。そういった場合の労働はシビックドライブ以降どういう視点になるでしょうか。

例えば、「では、誰がゴミ収集をするのか? 誰が介護をするのか? 誰が清掃やインフラ整備を担うのか?」といった問いについての回答です。

この問いは、“やりたくないことは誰かがやらされる”という発想に基づいています。

しかしシビックドライブ以降の社会では、その発想そのものが根本から変わります。

GVSでは、「この仕事が必要だ」と判断されたものには市民からの合意により資金がつきます。

そして、その仕事にやりがい・工夫・感謝・報酬が集まる仕組みが用意されているのです。

たとえば、ある地域で「公共トイレの清掃が必要」という合論が成立すれば、その活動に対して資金がつき、それを引き受けた人は社会から感謝され、支えられ、報われる存在になります。

また、地方行政GVSにより住民同士が親友同然の関係になるため、自然とやる気があったり能力がある人が自ら仕事を行うようになるでしょう。

仲がいい家族や友達を想像してみたらイメージがつきやすいと思います。

要するに、現在の資本主義的労働と違うのは、金銭のためにやむを得ず行い、社会的蔑視を受けることがなくなるという点です。

嫌な仕事ですが、役に立つ人が真っ当に評価され、高報酬を得ることができます。

従来のようなお金を稼ぐことに特化した成功者は存在自体が消えていくことなるでしょう。

人は、「やりがい」「自由」「共感」「承認」があるとき、これまで“嫌だと思っていた仕事”にも前向きに取り組めるようになります。

また、テクノロジーの活用やGVSによる資源配分の最適化によって、危険で不快な労働そのものを減らす努力も同時に進んでいきます。

具体的なシビックドライブの仕事

シビックドライブ社会では、従来のように企業に雇われて働くのではなく、市民として社会に関わること自体が“仕事”となります。

✅ 1. GVS(合論型投票システム)への参加

まずは、GVSのチャット型討論に参加します。

さまざまなトークテーマに参加すればするほど、その貢献度に応じて収入が増えていきます。

また、討論の中で支持を集め、代表者として選ばれれば、さらに高い報酬が得られる仕組みです。

また、最優良ドライバー賞などでの賞金も発生し、ランクや属性に応じた大会も開催されます。

✅ 2. GVSナビゲーターとしての活動

専門的な知識やファシリテーション能力を身につければ、GVSナビゲーターとして活動することも可能です。

ナビゲーターは、一般参加者(GVSドライバー)をサポートし、合論の質を高める役割を担います。

GVSナビゲーターはGVSドライバーの評価の元、ランクが向上し収入に反映されます。

✅ 3. Civic Navigationでのコンテンツ投稿

Civic Navigation(シビックナビゲーション)という情報・提案共有プラットフォームに、記事・動画・図解などのコンテンツを投稿することでも収入が得られます。

評価は再生数ではなくGVSの結果によって発生します。

市民の役に立つ情報や提案が高評価を得ると、報酬や信用スコア、支援金が還元される仕組みです。

Civic Navigation(シビックナビゲーション)の具体例

例えば、市民が議員に減税を求めた結果──対話から政策変更までの全記録というコンテンツを投稿したとします。

以下がその一例です。

1. 【導入】なぜこの議員にアプローチしたのか?

- GVSのトークテーマで「減税してくれそうな議員」リストが出た

- 市民合論の中でこの議員がもっとも信頼できそうという声が多かった

- 実際に行動してみることにした

2. 【実録】議員との初コンタクト

- SNSやメールでアポイントをとる様子

- 実際に会って話してみた(インタビュー動画 or 録音 or 再現)

3. 【提案】市民として伝えた要望とその反応

- 「具体的にどう減税してほしいのか」

- 「なぜ今それが必要なのか」

- 議員からのリアクションとその場の雰囲気(映像やナレーション)

4. 【進展】議員が動いたタイミング

- 予算委員会や会議での発言映像(議会映像があれば引用)

- 実際に一部が政策提案として扱われた事例(ソース付きで紹介)

5. 【結果】減税が実現した瞬間

- 条例改正や補正予算案が通った旨のニュース

- 「私たちの声が反映された!」という報告・喜びの声

6. 【まとめ】やってみてどうだったか

- 行動の難しさ、予想外の展開、市民側の学び

- GVSやCivic Driveによって「動かせる実感」を得たこと

- 次は「何を」やるか(呼びかけ)

コンテンツが分かりやすく再現度が高い方が評価されやすい

Civic Navigationにおいて、最も評価されやすいのは「再現性が高く、他の人も真似できる実践的なコンテンツ」です。

たとえば、ある市民がGVSで「減税してくれそうな議員」を見つけ、実際にアポイントを取り、要望を伝え、最終的に一部減税を実現した──という一連の記録。

このようなコンテンツは、ただの成功体験ではなく、「他の地域や国でも、同じ方法で減税政策を進めることができる」という実用的テンプレートになります。

再現性を高めるために、提案書やメール文のサンプル、議員との対話内容の文字起こし、準備リスト、アクションの流れを図解した資料などを添えることで、他の市民がそのまま真似できる状態にすることができます。

また、動画コンテンツであれば、交渉時のキーフレーズや議員の反応、工夫したポイントを字幕やナレーションで補足すれば、視聴者が「自分にもできるかもしれない」と感じやすくなります。

このような“真似できる成功例”が広がることで、GVSやCivic Driveは単なる議論の場を超え、現実を変える実践の場へと進化していきます。

GVSの具体的な業務内容

自分は難しい仕事よりも体を動かしている方が向いていると思う人もいると思います。しかし、GVSは決して難しい仕事ではありません。

人間ならば、誰しも悩みや苦しみ、欲望を持っています。だからこそクリエイティブになれるのです。この点がロボットやAIでは代用できない点とも言えます。

つまり、あなたがやることは、日々の悩みや愚痴をAIカウンセリングに話すだけということです。

GVSの具体的な業務内容というのは、突き詰めると悩みや愚痴を話すだけということになります。AIが勝手にプロフィールを作成し、適切なトークテーマに参加してくれます。

ただし、投票は自動化できません。5つの意見の中から選び投票を行う必要はあります。とはいえ、どれを選んでも誰かに怒られるわけでもなければ、つまらない作業になるわけでもないとは思っています。

自分の選んだ代表が先に進めば進むほど報酬を得ることができ、自分が代表者になった場合さらに報酬を得ることも可能です。

GVSが難しい、ややこしい、報酬だけほしいという人はぜひ自動化の機能を利用してみましょう。

自動化を選ぶ人が増えた場合は?

自動化を選ぶ人は増えないと思います。GVSとはいわば、自分の判断で世界を作っていくツールなわけです。いわばゲームと同じようなもので、面白さは抜群です。

それすらつまらないということは恐らく自分の決断に自信が持てなくなってしまっているからだと思われます。

恐らく、何も考えずに勉強しろ、いい会社に就職しろと言われ続けて判断力がなくなり、無気力になってしまっているのでしょう。

GVSは、ゲームアプリのようなものですが、ゲームアプリにすら興味を持てない人もいると思います。しかし、AIカウンセリングによって徐々に勇気を取り戻し、気力が上昇する予定です。

また、今後生まれてくる子供たちはGVSによって教育されていくので、無気力、無判断状態になることはありません。

労働の終焉がもたらす人間観の進化

かつて、人は「生きるために働く存在」でした。

生まれてから死ぬまで、衣食住を得るために、命令に従い、労働を提供することが「当然」だとされてきました。

しかしGVS(合論型投票システム)とシビックドライブの登場によって、私たちはいよいよその“当然”を疑い直すことになります。

GVS社会では、生活のための労働から解放されることにより、人間は“生きるために働く存在”から、“生きがいを選ぶ存在”へと進化していきます。

お金のために時間を差し出すのではなく、自分が心からやりたいことに時間を使う。

それが社会に必要だと認められれば、自然と支援が集まり、持続可能な“仕事”として成立する。

そうした構造がすでに設計されつつあるのです。

この変化は、「仕事がなくなる」という破滅的な未来ではありません。

むしろその逆です。“仕事”が選び直される未来なのです。

これまで仕事とは、「企業に就職して与えられるもの」「社会の歯車として割り振られるもの」でした。

しかしGVS社会では、「自分で提案し、仲間と共有し、評価され、価値をもたらす行為すべて」が仕事になります。

- 地域の困りごとを合論で解決すること

- 誰かの苦しみに寄り添う言葉を書くこと

- 未来に役立つ技術を学び、シェアすること

- 社会の盲点を発見し、動画で発信すること

こうした行動すべてが、新たな「仕事」となり、「収入」となり、「承認」となっていくのです。

これは、命令されない労働・搾取されない労働・やらされない労働の世界です。

労働の終焉とは、人間がようやく「人間らしく生きることを選べるようになる」こと。

それは決して怠惰ではなく、むしろ自発性と創造性に満ちた、新たな人間観の始まりなのです。

GVSの財源は?

GVS(合論型投票システム)は、今のところアフィリエイト収益を主な財源としています。

シビックナビゲーター(参加者)がCivic Navigation上で紹介した商品やサービスから収益が発生し、

その一部がGVSの活動資金として還元される仕組みです。

この方法により、特定の企業や国家権力に依存せず、思想的な中立性を保ちながら自立的に運営することが可能になります。

今後、活動が活発化すれば、以下のような複数の資金源を柔軟に組み合わせることが想定されます:

- ✅ スポンサー契約(思想や社会活動に共感する企業・団体との提携)

- ✅ 資本家による支援(公益性を重視する個人投資家からの寄付・投資)

- ✅ 行政との連携(地方自治体がGVSを実証実験や市民参加の手段として導入)

- ✅ 市民ファンド(市民自身がGVS基金に寄付・クラウドファンディング)

重要なのは、「誰のために、何のために使われるか」が常に市民によって決定されることです。

GVSは財源の多様化によって、誰かに支配されるのではなく、市民自身が「社会の財布」を握る時代を切り開いていきます。

開発者が情報や資本を独占するのではないか?

たとえGVSによってシビックドライブ(市民主導社会)が起こり、税金も労働も不要になる未来が来るとしても、「そのシステムをつくった開発者が情報や資本を独占してしまうのではないか?」

という懸念を抱く人がいても不思議ではありません。

この懸念はとても重要です。なぜなら、どれほど素晴らしい仕組みも、それを運用する人間が独占すれば再び搾取が生まれるからです。

つまり、「システムの力」ではなく「運用の透明性と構造の非独占性」が本当に問われているのです。

その点で、GVSとシビックドライブは最初から「独占できない設計」を目指しています。

✅ 1. 情報の開示と公開性

GVSにおける議論や資金の流れはすべてオープンなログとして可視化され、誰もが閲覧・引用・検証できるように設計されます。

また、コンテンツや議論結果は誰でもアクセス可能な形で共有され、開発者だけがコントロールすることはできません。

✅ 2. ソースコードや運営ルールの公開(オープンソース化構想)

GVSのシステム自体は将来的にオープンソース化され、複数の開発者・コミュニティが独自にバージョンを運営できるようになります。

つまり、開発者がシステムを囲い込もうとしても、他の市民が別のGVSを立ち上げられる自由が保証されます。

✅ 3. 収益分配の明確化

現在のアフィリエイト収益も、最低7割を市民側に還元し、運営者(開発者)は最大でも3割までしか取らない設計が公開されています。

これにより、運営の継続性と公正性を両立させています。

✅ 4. ナビゲーター制度と集団知による牽制

GVSはもともと「個人の権力集中を防ぐためのシステム」であり、複数のGVSナビゲーターや市民参加によって一極集中が常にチェックされる仕組みです。

万が一、開発者が恣意的に情報や資金をコントロールしようとすれば、市民合論の力で排除や分離が可能になります。

✅ 5. 開発者の目的は「自立の連鎖」であり、支配ではない

GVSの開発者(初期設計者)は、あくまで「権威者が不要になる社会」を目指しています。

一人のカリスマに依存する時代から、シビックドライブにより誰もが人生の主役になることができ、誰もが提案し貢献できる構造になることが最終目標です。

本当に納税や労働がなくなるのか?

本当に納税や労働がなくなるのかどうか――それは、シビックドライブを私たちが起こせるかどうかにかかっています。

そして、シビックドライブが起こるかどうかは、GVS(合論型投票システム)が面白く、熱中できるものになっているかどうかが重要です。

そしてそのGVSがどれだけ実用レベルで開発されているかにかかっています。

GVSが面白いかどうかは別記事で解説しています。また、可能な限り面白くなる仕組みと一緒に考えてもらえると嬉しいです。

GVSの開発レベルについてですが、現状のディスコード版GVSでもある程度は機能するのではないかと予測しています。

独自でGVSが開発でき、AIカウンセリングと自動フィルタリングが行われるようになれば、ほぼ間違いなくシビックドライブは起こると予想しています。

会社の変化 ── シビックドライブ後の経済と働き方

GVSの方が収入も高く、なおかつ面白い――そんな社会が実現すれば、多くの市民がGVSに参加して生計を立てるようになります。

すると、従来のような企業で働く人は激減し、企業活動そのものが大きく変化することになるでしょう。

企業の業務はどう変化するか?

労働力の激減により、企業活動の多くはAIやロボットに置き換えられるようになります。

それでもどうしても人間でなければ対応できない仕事が残る場合――そのときは、報酬面での大幅な引き上げが必要になるでしょう。

ただし、それは単なる賃金だけではありません。

働くこと自体が「社会的名誉」や「賞賛」を得る行為として位置づけられるようになります。

生活のために働く時代から、尊敬されるために働く時代へ。

とはいえ、こうした過渡期は長くは続かないと考えています。

次に来るのは「社会貢献としての労働」

やがて多くの市民は、名誉や賞賛のためではなく、

「友人のため」「家族のため」「地域の住民のため」に働くようになります。

というのも、シビックドライブが起こった後の町では、住民同士が家族のような関係になります。

毎日がイベントの相談や実施で溢れ、生活そのものが「遊び」の延長になります。

そんな日常の中で、誰かが必要としていることがあれば、自然とやる気のある人が手を挙げて支援する、というスタイルが根づいていくでしょう。

会社はどうやって資金を得るか?

企業が株式を発行して資金を集める時代は終わります。

初期段階では、発言権を得る目的で市民が株式を保有するケースもあるかもしれません。

たとえば「株主でないと参加できないGVSテーマ」などが一時的に現れるでしょう。

しかし、次第に市民の合論(GVS)によって直接運営される“市民営企業”が主流になります。

こうした企業は、もはやセールスや広告といった“心理的反射”に訴える経営を行いません。

かわりに、GVSによる論理的熟考によって合理的に人間に有益な商品やサービスを提供するようになるのです。

心理的反射と論理的熟考の違い

- 心理的反射とは、歯が痛いのに「歯医者に行きたくない」と反射的に避けてしまうような状態。

- 論理的熟考とは、歯が痛くても「行かないと悪化する」と冷静に判断して行動すること。

企業経営も同じです。

人間にとって本当に合理的な行動を、企業活動に組み込むようになります。

商品の変化例

- ポテトチップスのような健康に悪い食品は姿を消し、味はそのまま、栄養価が高く肥満になりにくい食品が登場

- 衣服もデザイン・耐久性・機能性すべてを備えたものが主流に

- 家電も長寿命・エコロジー・課題解決型に進化

なぜ変化するのか?

現代社会では、人間でさえ「経済の歯車」として扱われ、体調不良になることすら“経済の循環”に含まれています。

しかし、シビックドライブ後の世界では、こうした不合理なシステムはすぐに“論理的に間違っている”と判断され、淘汰されていきます。

投資がなくなる

シビックドライブの世界では、会社はもはや株式を発行せず、GVS基金によって運営されるようになります。つまり、株式投資という形での資金調達は終わりを迎えます。

同様に、行政もGVSによって直接運営されるため、国債も姿を消します。不動産も、民間の資本によって売買されるのではなく、GVSによる共同管理のもとで活用されるようになります。さらに、仮想通貨を含む多くの投資商品も、その役割を失っていくでしょう。

ただし、こうした未来が実現するには、前提として「GVSにお金が集まる」必要があります。つまり、富裕層が従来の資産運用ではなく、GVSに資金を投入するようになったとき、初めて“投資”という概念そのものが過去のものとなるのです。

お金持ちはなぜ投資をするのか?

お金持ちが投資をする最大の理由は、「資産を守るため」です。インフレによって現金の価値が下がることを避け、安定した収益を得ることで、将来的な不安を減らしたいのです。

しかし、これは裏を返せば、「社会が不安定で、貨幣の価値が保証されていない」からこそ投資が必要になるということです。

つまり、投資とは「信用が足りない社会」の副産物でもあります。

GVSは社会の信用インフラを提供する

GVSが機能すれば、「どこにお金を預ければいいのか」「誰に託せばいいのか」「何が社会にとって最善か」が可視化され、合意されるようになります。

その結果、個人が資本を守るために頭を使ったり、複雑な市場を読み解いたり、リスクをとって資産運用する必要がなくなるのです。

GVSによって社会全体が合理的かつ安定的に運営されていれば、お金をGVSに入れること自体が、最もリスクが低く、最も社会貢献度が高く、最も満足度が高い「投資的行為」になります。

投資の終焉と、新しい資本の使い方

このようにして、お金持ちはやがて、“お金でお金を増やす”という旧来の投資をやめて、“お金で社会を良くする”という新しい資本の使い方を選ぶようになるでしょう。

そのとき、投資という概念は社会から静かに姿を消していきます。

そして、資本は支配の道具ではなく、共感と信頼の中で分配される共創のエネルギーとなっていくのです。

富裕層はGVSに資金を託すのか?

ここでは、富裕層がGVS(合論型投票システム)に資金を託す可能性について考察します。それは単なる「投資」ではなく、社会構造そのものを再設計する試みへの参加です。

デメリットとメリットを整理しながら、その判断軸を見ていきましょう。

デメリット:特権の放棄という痛み

シビックドライブとは、権力と富を一部の人が独占する構造から、全員が意思決定に参加できる社会への転換です。

つまり、富裕層にとっては「既得権益の手放し」を意味します。

富を政治献金で影響力に変えてきた人々にとって、GVSによる分散型の意思決定は、面倒で非効率に見えるかもしれません。

しかし、参加しないこともまた“損失”になりえます。

GVSの初期段階で資金を提供し、構想を支えた富裕層は、シビックドライブにおける「創設者」として人類史に名を残すでしょう。

寄付額や功績は可視化され、名誉としてトロフィーなども授与されます。

ですので、英雄になりたい方、死後歴史に名を残した方、技術的に発展した世界が見たい方、戦争がなくなり平和になった社会を見たい方は、できるだけ早くシビックドライブの活動を応援することをおすすめします。

国家にとっても同様で、GVSを早期に導入した国ほど「人類史に名を刻むリーダー国家」として評価されることになるでしょう。

メリット:より安全で面白い世界へ

シビックドライブが実現した未来では、富裕層にとっても大きな恩恵があります。

- 貧困がなくなることで、強盗・詐欺・暴力のリスクが激減

- 技術と教育に集中した社会が、安全性と快適性を劇的に向上させる

- 労働から解放された人々が、創造性と知性を最大限に発揮し始める

結果、社会にはこれまでにない数の創造的才能・超人的能力・独創的技術が現れ、

人類文明はまったく新しい段階へと突入することになります。

その世界で最も重要視されるのは、「面白さ」や「共創の喜び」。

かつてのように資本や暴力によって支配されるのではなく、魅力と対話の力でリーダーシップが決まるようになるのです。

富裕層にとって、それは安心・誇り・刺激のある世界。

もしそのような未来を見たい、参加したいという好奇心があるなら、GVS基金に資金を託すことは確かなメリットになるでしょう。

結局、富裕層はGVSに参加するのか?

富裕層がGVSに参加するかどうかは、以下の3つにかかっています。

- GVSの最終合論結果の知的レベルが高いこと

- シビックドライブが実際に実施されること

- それが社会的秩序をもたらすこと

これらが確実に保証されるなら、富裕層の参加も十分に現実的です。

そのためには、AIカウンセリングや自動フィルタリング機能の充実が不可欠です。

現段階ではそのクオリティにまだ課題がありますが、基本設計は完成しており、実装が進めば十分に機能します。

参加者の主体性と納得度を高める仕組みを整備すれば、社会的混乱ではなく、新しい秩序として受け入れられるはずです。

今、私たちができること

- GVSに参加し、構想を広げること

- シビックナビゲーションのアフィリエイトを通じて支援すること

- GVSそのものの機能開発に参加すること

GVSとシビックドライブにお金が集まれば、人類はすべての富を「未来づくり」に活用できるようになります。

それは爆発的な技術進化と社会秩序の刷新を意味します。

そしてその果てには、「全員がお金持ちになる社会」が、現実のものとして見えてくるのです。