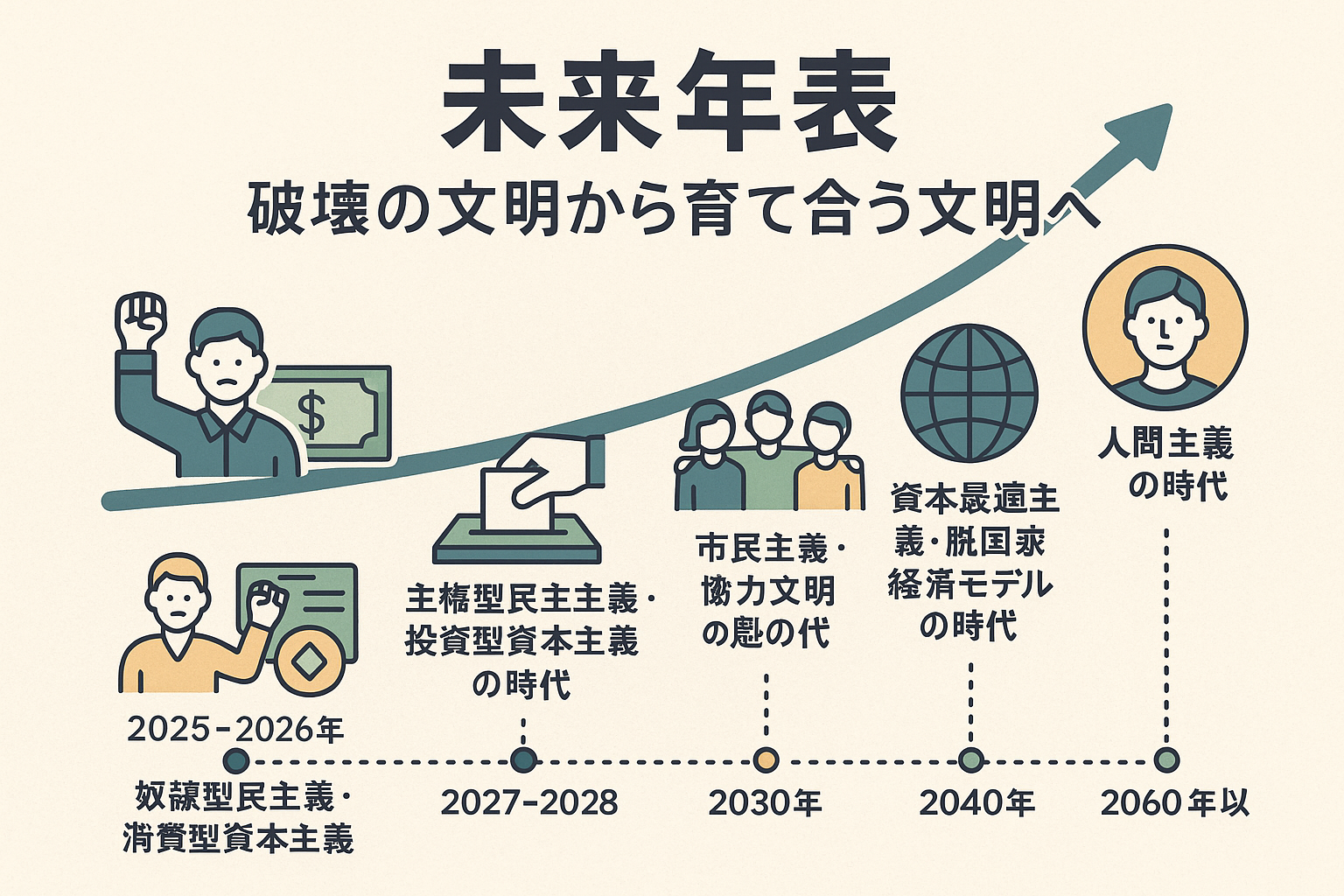

々人類は、今まさに「文明の転換点」に立っています。

現在の社会は、名ばかりの民主主義と、消費に依存した資本主義によって支配されています。しかし、市民が「資本」と「合論」の力を手にしたとき、文明の方向は大きく変わります。

本記事では、地球人類が迎える未来のステージを、年表形式で分かりやすく解説します。単なる理想論ではなく、構造的・実践的に起こりうる未来──ぜひ一緒に追体験してみてください。

2025〜2026年:奴隷型民主主義・消費型資本主義の時代

現在、私たちが生きているこの時代は、「民主主義」と「資本主義」が当然のように存在しています。しかし、その実態は、名ばかりの民主主義と、際限のない消費を促す奴隷的な資本主義に過ぎません。

選挙は形ばかりで、私たちの意思は政治に届かず、投票した政治家が約束を守らなくても罰することはできません。

憲法違反を指摘しても、それに対する強制力はなく、政府は事実上無制限の権力を保持しています。これが、「奴隷型民主主義」の正体です。

また、現代の経済構造は、商品やサービスをどれだけ消費させるかを競い合う「消費型資本主義」に基づいています。

人々は、広告によって欲望を植え付けられ、健康を損ない、家計を圧迫しながらも、買わされ続けています。

お金を使うことで満たされると信じ込まされながら、実際には疲弊し、依存させられていく。この構造の中で、私たちは「自由に生きている」と思わされているだけなのです。

搾取され、監視され、消費させられる。

それが、2025年時点での地球人類の現実です。

しかし、この構造に気づいた人々が、少しずつ目を覚まし始めています。投資を学び、節税を考え、分かち合う生き方を模索する人々が現れ始めたのです。

この流れは、やがて次の時代――「主権型民主主義」「投資型資本主義」の黎明へとつながっていくことになります。

2027〜2028年:主権型民主主義・投資型資本主義の時代

2027年以降、人々は少しずつ、これまでの「与えられる政治」ではなく、「動かす政治」へと意識を変え始めます。

この時代のキーワードは、「主権型民主主義」と「投資型資本主義」です。

私たちは、自らが納めた税がどのように使われるのかすら知らされず、意見も反映されない構造に長らく縛られてきました。しかし、節税を行い、その代わりに政治献金や思想投資という形で、自分の意思でお金を動かす市民が出てきます。

「ただ搾取されるだけの納税」から、「参加と選択を伴う献金」へ。

「欲望に従ってお金を使わされる消費」から、「未来の構造を選び取る投資」へ。

この転換により、市民は「主権者」としての自覚と実行力を取り戻していきます。

この時代には、合論型投票システムの実験導入も始まり、従来の選挙に代わる「納得を通じた意思決定の形」が模索され始めます。少人数の議論と段階的な合意形成によって、「分断を生まない政治」「協力による民主主義」が少しずつ姿を現すのです。

また、思想や理念に基づいた共同生活――市民村の萌芽も各地に見られるようになり、生活の中から税を減らし、協力の技術で成り立つコミュニティが増えていきます。

この時代の市民たちはまだ過渡期にあり、古い構造と新しい希望の間で揺れながらも、自分の未来を“買い取る”という意識に目覚めつつあります。

「思想と資本の一致」こそが、民主主義の本質であると気づく人々が現れ始めたこの時代――それは、かつての「消費されるだけの市民」から、「社会を変える市民」への確かな一歩となるのです。

2030年以降:市民主義・協力文明の魁の時代

2030年以降、世界は次第に「市民が国家や企業を動かす」という現実に慣れはじめます。ここから先は、もはや既存の体制に対する「反発」ではなく、市民自身が社会そのものをデザインしていく時代に入っていきます。

この時代のキーワードは、「市民主義」と「協力文明」。

市民村の構想は実験段階から成長期へと入り、世界各地で「自己運営型のコミュニティ」や「消費を極力減らし、知識と労働と食を分かち合う暮らし方」が広がっていきます。

人々は、もはや「便利な暮らし」よりも、「搾取されない暮らし」「信頼と協力に基づいた暮らし」を選びはじめます。

この時代には、合論型投票システムがより多くの場面で活用され始めます。

国や企業がその導入を真剣に検討しはじめ、市民の声が「意見」ではなく「合意された判断」として社会構造に反映されていくようになるのです。

また、税金に頼らない自治の試みが本格化します。

生活インフラ、教育、医療といった公共性の高い領域も、「合論型予算編成」や「思想投資」によって再構築されていきます。

このようにして、資本と意思を持った市民たちが、国家や企業と並ぶ“社会的主体”として台頭していきます。

それは、上から支配される社会から、横につながる社会への転換点です。

この時代の市民は、「選ばれし者」ではありません。

ただの日常を生きながらも、思想に参加し、投資し、合論を通じて未来を形づくる人々です。

それは、かつての「無力な消費者」とは似ても似つかない、力ある協力者の姿。

市民の手によって構造を動かす時代――それが、市民主義と協力文明の魁なのです。

2040年以降:資本最適主義・脱国家経済モデルの時代

この時代、私たちはついに「投資」の概念から脱却します。投資教が掲げてきた究極の目的――それは、投資を広めることではなく、「投資を不要にすること」です。

つまり、資金が一部の人の判断でプール・配分されるという旧来の構造を手放し、市民の合論によって資源の動きを最適化することが達成されるのです。

この新しい経済思想を「資本最適主義」と呼びます。誰かがどこかに投資するのではなく、合論型投票システムによって世界中の市民が話し合い、今、本当に必要とされる場所に、必要な資源を送る。この構造により、投資という概念自体が役割を終えるのです。

この合論的資本運用の中核を担うのが、「市民ブロックチェーン政府」です。

市民ブロックチェーン政府とは、国家による中央集権的な意思決定ではなく、市民の合意をブロックチェーン技術で可視化・保証し、その合意に基づいて完全に透明かつ改ざん不能な資源の分配を行う自治体的ネットワーク政府です。

この仕組みによって、資源は国家の枠組みを超えて流れ始めます。飢餓や教育インフラの欠如といった地域課題に対して、当事者である市民自身が合論を通じて要請し、他の地域の市民がそれに共鳴することで支援が自動的に流れる。

国家間の政治的判断や慈善活動ではなく、市民の対話と判断が直接、世界を動かすのです。

この時代には、もはや「投資家」や「資本家」は存在しません。お金はまだ存在しますが、資本の“所有”は消え、“共有された責任と合意”に基づく“最適運用”のみが残ります。

資本は合論の力によって動かされ、個人の判断や権力では動かされなくなります。

そしてこの段階で、投資教は役目を終えます。思想としての橋渡しを果たしたのです。

投資教は、“投資”という言葉でしか届かなかった時代の市民に、「力を持つとはどういうことか?」を教えました。

そして、すべての資本が合論に統合されたとき、投資は姿を消し、市民文明は新たなフェーズへと移行していきます。

2050年以降:合論主義・協力文明の時代

2040年代に、資本の最適化と合論による意思決定が世界中の経済と政治の土台となったことで、投資という概念そのものが意味を失い始めました。

資金の“預け先”を選ぶという形式的な投資は消え、かわりに「合論によって合意されたことが、世界の富を動かす」時代が訪れます。

これを、合論主義と呼びます。

合論主義において、もはや「誰かが得をする」あるいは「誰かが損をする」という前提は存在しません。

あらゆる資源や技術は、合論によって最も必要とされる場所へ届けられます。

つまり、お金ではなく合論によって物事が決定していくということです。

そして、この価値観の変化は経済だけでなく、人間関係・教育・社会制度にまで波及していきます。

その結果として誕生するのが、協力文明です。

協力文明とは、人類が「競争に最適化された社会」から「協力に最適化された社会」へと進化することを意味します。

これは単なる倫理的理想ではなく、合論という構造に裏打ちされた現実的な社会モデルです。

人々はもう「勝つために」「負けないために」働く必要がなくなり、

「共に解決するために」「共に育てるために」活動するようになります。

都市設計も、教育も、暮らしそのものが「協力」を前提に組み直されていき、

かつて分断されていた国家・企業・個人の境界が、合論のもとで融けあいはじめます。

ただし、この段階でも「お金」はまだ存在しています。

しかし、それはすでに主役ではなくなっています。

人類の新しい通貨は、共感と合意、そして協力の実績です。

そして、この合論と協力によって支えられる文明は、最終的に「お金の消滅」すら視野に入れることになります。

それが、次に訪れる「人間主義の時代」への入り口となるのです。

2060年以降:人間主義の時代

合論による意思決定と、協力文明による経済・社会の再設計を経て、人類はついに「労働」から解放される時代に突入します。

これが人間主義の時代です。

この時代において、人間はもはや「生きるために働く」必要はありません。

技術と自動化、そして合論による最適な資源配分により、衣食住・教育・医療といった基本的な生活要素はすべて保障され、貨幣すら存在しなくなります。

人類が長年従属してきた「お金」と「労働」という二重の鎖は、ここで完全に断ち切られるのです。

では、人間は何のために生きるのか?

それは、「自己の開花」のためです。

人間主義の時代において、人は人生を芸術、学び、感性、創造、癒し、身体性、対話、探究のために費やすことができます。

労働を選択する地球人もいると思いますが、それはあくまでも趣味で行うという形です。

視覚、聴覚、嗅覚、触覚といった五感はさらに研ぎ澄まされ、音楽や絵画、ダンスや香り、空間デザインといった分野が、より人の心と調和し、癒し、育てる方向へと進化していきます。

人々は自分の感性を深め、他者と対話し、自然や宇宙とつながりながら、人間とは何か?という問いに向き合い始めるのです。

また、教育も「知識の詰め込み」から「自己探究と共感の訓練」へと変化し、子どもたちは「何を知っているか」ではなく、「何を感じ、どう貢献するか」を学ぶようになります。

この時代には、もはや「宗教」も「国家」も「企業」も必要ありません。

ただ、人と人が合論によってつながり、協力によって生き、互いを育て合う。

それこそが、新たな“文明”であり、新たな“日常”となるのです。

そしてこの時代、人類はようやく「人間性を回復する」地点にたどり着きます。

それは、縄文時代のような素朴な共存の感覚と、最新の技術と知性が融合した状態。

つまり、「最も古く、最も新しい社会」なのです。

かつて生まれた「文明」の始まり。それは人類の「病」

地球人類は、利益のために他者を破壊する思想を「文明」と呼んできました。その発祥は、黄河・メソポタミア・インダス・エジプトといった、いわゆる世界四大文明に当たるといえるでしょう。

私は、それを人類の“病”と考えています。

人間は本来、殺し合いを望みません。誰も自らの命や財産が奪われることを望まない。だからこそ、社会は“盗み”や“殺人”を禁じてきたはずです。

いやそれは人間のみならず、生命の本質とも言えます。

しかし、四大文明の誕生以降、地球人類は暴力による構造的支配を“進歩”と誤認するようになっていきました。

技術の発展や生活の「豊かさ」は、果たして本物だったのでしょうか?

私たちは、文明の名のもとに搾取され、洗脳され、監視され、そして消費させられてきたのではないでしょうか?

豊かになったように思わされているだけで、実際には他者を出し抜き、踏み台にし、敵を増やし、常に不安と戦いながら暮らす──それが“文明”の正体だったのです。

つまり、これまでの文明とは、より巧妙に他者を破壊するライフスタイルへの適応に過ぎなかったのです。

しかし今、地球人類には「合論」という新たな知性が芽生えました。

対話によって力を得る仕組み──「合論型投票システム」の誕生によって、私たちは初めて暴力に頼らず、社会そのものを変える力を持ち始めています。

合論は、他者の話を聞き、理解し、納得し合う文化を生み出します。

それは、暴力を必要としない社会の根幹です。

そして合論はまた、団結という最大の力を私たちに与えてくれます。

これまでのように、誰かが「正義」を語り、他者を攻撃するのではなく、

皆が「納得」しながら、一つの方向を目指せる社会が、今ここに始まりつつあるのです。

ようやく人類は、「破壊する文明」ではなく、「育て合う文明」を築く時代に入りました。

これこそが、本当の文明なのです。